こんにちは。ノボルです。教育、子育てを共育=「大人も子どもも笑顔になる」と捉えて、頑張っている若手先生や仕事と家事の両立に追われるママパパ先生の力になりたいと発信しています。

さて、今日のテーマは席替えです。

みなさんは、どうやって席替えをしていますか?

私ノボルは現役小学校教師11年目になります。これまで、1年生の担任から6年生の担任まで全学年担任を経験しています。「子どもと大人が笑顔になることが教育」だという信念のもと、向き合ってきました。

10年以上の教師人生と我が家でも6歳の娘と2歳の息子を持つ父親です。失敗や挫折を繰り返し、ようやく子育てと教育には共通するものがあるなという答えに辿り着くことができました。

親の立場に立つと、席替えはものすごく気になるし、教師になっても席替えを決めることは、いろんなバリエーションを試してきました。

席替えって奥が深い。

この記事では、時間がかかる席替えを効果的に決めるやり方や方法を教えます。

この記事は、こんな人に読んでもらいたいです。

- 席替えをどのようにして決めたらいいか悩んでいる先生

- 席替えの新しい方法について知りたい先生

- 席替えをするのにとてつもなく時間がかかっている先生

ノボルが父親として、そして10年以上教壇に立っている教師として培ってきた経験をこの記事に凝縮しました。最後までお読みください。

まずは、ノボルの自己紹介から!

- 『大人も子どもも笑顔になる』がモットー

- 現役小学校教師11年目。1~6年全学年担任経験あり

- Q-Uによる学級満足度90%越え

- 教育、ビジネス、自己啓発などを中心に年間100冊以上の書籍を読破

- 義務教育学校経験。小学校に所属しながら中1社会を担当経験

- 学年主任の経験

- 学級担任に加え、人権主担・生活指導部長・道徳推進教師など複数の校務分掌を掛け持ち

- 病休経験→働き方を見つめマインドを整え小学校教員として復活

- 娘と息子をもつ2児の父親『行動で示すカッコイイ父ちゃん』が目標

- 1年間の育短(週に3日勤務、2日を育休)経験

- 仕事と家事の両立をめざし、時短家事コーディネーター資格取得

- 30歳を機に、フルマラソン挑戦。以降、毎年フルマラソン参加。

はじめに席替えをなぜするのかを子どもに説明すること

子どもたちは席替え、大好きですよね。

「席替えをします」と言うと、

何も言わなければ「イエーイ!」とテンションMAXに。

小学校の席替えをする意味をきちんと子どもたちに説明しておくことも大切です。

何も説明しないと子どもたちは、ただの楽しいイベントとしか捉えていません。そうやって楽しむことも大切ですが、本体の席替えの意味をきちんと伝えておきましょう。

小学校での席替えの意味について、私は3つを子どもたちに話します。

- たくさんの仲間と関わるため

- たくさんの仲間と勉強するため

- 新しい可能性を見つけるため

たくさんの友達と関わるため

席替えをして、たくさんの友達と関わるために席替えをします。

たくさんの友達と勉強するため

授業中、隣の人と相談したり、確認したり、グループで学習したりする機会があります。一人ひとり考え方は違うので、たくさんの友達と勉強するためにも席替えをします。

新しい可能性を見つけるため

席替えをすることで、今までとは違う自分に出会えるかもしれません。隣の友達の新しい良さに気づけるかもしれません。そんな新しい可能性を見つけるためにも席替えをします。

このことをはじめに伝えておくことで、子どもたちの反応や意識が大きく変わります。子どもたちの実態によっては、席替えごとに毎回伝えてから行うことも。

新しい席替えをする前は、ありがとうラブレター!

私のクラスでは、席替えをする前に班の仲間へ日頃の感謝を届ける「ありがとうラブレター」という取り組みをしています。これまでの班活動やペア活動において、言葉で伝えきれなかった思いを綴るものです。ラブレターといっても、1人1枚にしちゃうと、

- 紙をたくさん用意しないといけない

- もらった紙は個人のファイルに貼らせ、保存していく

- なくしてしまう

ことを考え、私は4人班が基本なので、B41枚の中に4人が書ける枠を用意したワークシートを作成し、行っています。

具体的には、こんな感じ!

- 班の形にする

- ワークシートに自分の名前を記入

- タイマーが鳴るまでに配られたワークシートの子への感謝の言葉を書く(1回につき4分から5分)

- 裏を向けた状態で右隣の人に回す

- ③、④を繰り返す

実際に、6年生を担任していた時に、ある子どもが仲間へ送った感謝の言葉がコチラ!

- 私は自分から言えるタイプじゃなくて、分からないことや困っていることにいち早く気づいてくれて教えてくれてありがとう。学習キャプテンで宿題の丸付けなんかを積極的にやってくれたおかげで、助かりました。これからもよろしく!

- 〇〇さんは、はじめの印象と全然違って、今とても楽しいなって思っています。隣で休み時間も一緒にしゃべるし、授業でもわからないところを教えてくれるし、私にとってもとても充実した約1カ月でした。〇〇さんは、班を楽しませてくれる存在で、空気が和やかになるのがスゴイ!班は別れるけど、クラスいっしょにつくっていこう!

この活動のポイントは、コレ!

- 読むときは、話さず、噛みしめるように読む

- 全員が書き終わり、整った状態で「どうぞ!」の後に一斉に読む

- BGMで演出

自分が思いもよらなかった言葉や感謝の思いがそこには書かれています。ワイワイガヤガヤとせず、自分のこれまでの活動や行動に向き合う大切な時間にしてほしいです。

また、自分へのありがとうラブレターを読むのは一番最後に全員で読みます。

それも、空気をつくる上で重要ですね。

BGMによって、これまでの班の仲間への感謝や自分自身の行動を振り返る雰囲気をつくりたいですね。

オススメは「オルゴール」です。

ちょっぴり寂しさもあるけど心地よい雰囲気を教室中に醸し出したいですね。

ありがとうラブレターをしたときの振り返りジャーナルに書かれてあった子どもの言葉がコチラ!

- こんなところまで見てくれていたんだということをはじめて知りました。自分にとっては覚えてもいない行動を、隣の〇〇さんが今日書いてくれていて、めっちゃ嬉しい気持ちになりました。やっぱり友達と一緒に過ごすことって私は好きだし、もっともっとみんなのよいところを見つけていきたいです。

私の学級経営で欠かせないものの一つ、振り返りジャーナルについての記事はコチラ!

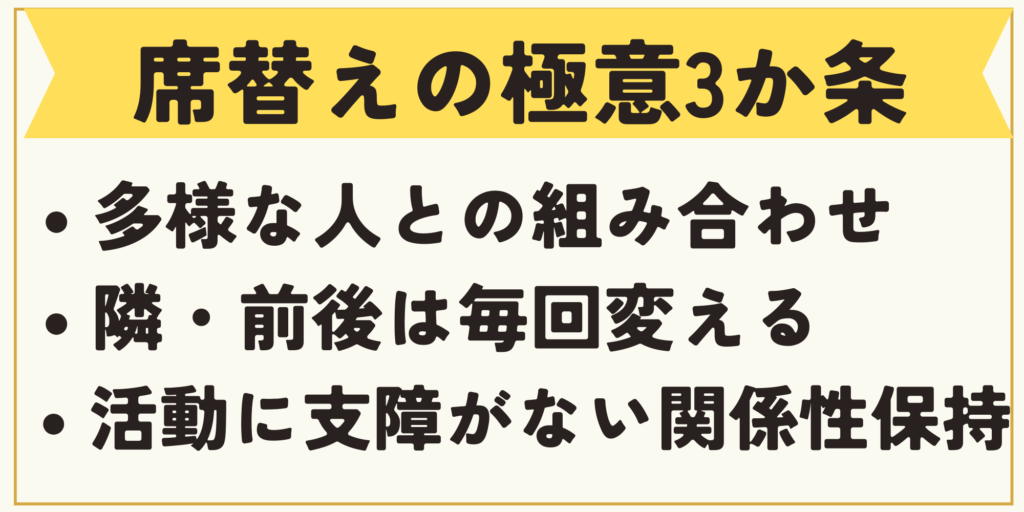

席替えで大事にしていたこと

席替えによる明確な基準は先生によって違います。これまで10年以上教師をしていますが、本当にさまざまです。ボクはこんなことを大事にしています。

- なるべく多様な人との組み合わせになること

- 同じ人とは隣にならないようにすること

- 座席の前後もなるべく変えるようにすること

- グループ活動に支障がない関係性を保つこと

ある先生はこんな風にしていました。

「この子の隣には、いつも相性のいい子をつけておかないといけない」

私は、この考えには反対です。

なぜなら、こうなった場合に「じゃあ、〇〇さんはあの子が見ればいい」と決めつけになるから。

全学年の担任経験があるため、低学年、高学年によって席替えの方法を変えることもあります。でも、共通点もあります。

どんな決め方にしても、組み合わせが多様化しないと、席替えの意味はないと考えています。

前に座った後の月は、後ろの方の席に座る。いつも廊下側になっているから、今回は・・

など、あれこれ考えながら決めています。

自分の意見を相手に伝えるのが苦手な4人になってしまった場合、グループ活動が常に停滞するので、班の中に1人以上、話が弾む子や学習をリードする子を入れるなどの配慮はしています。

実際に動き出してみないとわからないこともありますけどね。

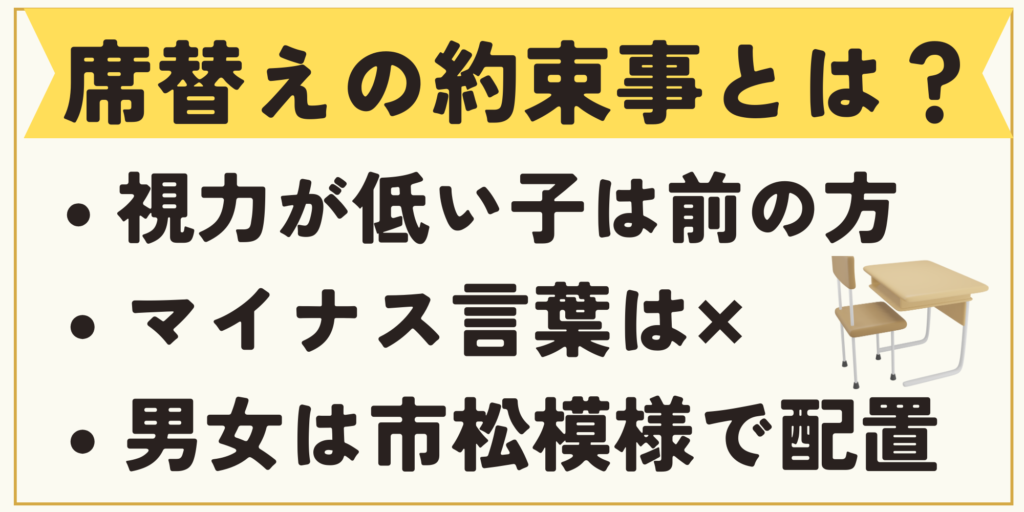

約束事を決めておく

それでは、どんな約束事を作っておくとよいのでしょう。私の場合は、以下のような約束事を作っておきました。必ず、1回目の席替えの前に伝えておきます。

視力が低い子は事前希望で前の方にする

視力が低い子は、前の方の座席にすることを伝えておきます。ただし、メガネなどで見えるのであれば、前の方でなくてもよいことにします。

判断基準は、視力検査の結果です。席替えをするまでに、「視力が低い、または前の方で学習することが安心になる子は、前の方になります」とあらかじめ伝えています。

視力検査の結果がよくなかった場合で、本人が前の方で学習する希望がなかった場合はどうしていますか?

そういう子いますよね。ただ前が嫌!っていう子。

私は本人に「〇〇の結果が出ているけど、どうしますか?」と聞き、低学年ならおうちの方に伝えることも。それだけ、席替えって学びにとって重要なこと。

マイナス言葉を出す子がいたら、今後は先生が全て決める

私は1学期はくじ引きで席替えを行うことが多いです。(詳細については後述します。)

私は特に1回目の席替えの時にこんな話をします。

「大事な話をします。くじ引きだから、誰が近くに座るかわかりません。自分の思う通りにいかないこともあります。先生は〇年〇組が世界一のクラスになるために、3つの大切【自分を大切にする・人を大切にする・モノを大切にする】の話をしました。席替えでは、どんなことが起きてしまったら3つの大切を破ることになりますか?

すると、

- 「え~って言う」

- 「嫌な顔をする」

と答える子がいます。

中には、こんな意見もありました。

「よっしゃーって言ってしまうと、前まで隣やった子が嫌な気持ちになる」

そう言わせてから、

「そんな仲間、クラスなら席替えする意味はないよね。だからもし、席替えに文句を言う子がいたら、座席を戻し、今後は全て先生が決めます」と伝えます。

ポイントは、

真剣に聞く雰囲気を作ることです。

そうでないと、文句を言う子が出てきます。

私はこの話をしたうえで、席替えをすると文句を言ってきた子は一人もいません。

「文句を言わない指導」はとても重要で、実は、席替えに限らず、集団で何かを決めるときに納得できなくても、顔に出すのと出さないとでは大きく違う話はします。この場は学校という集団の場。集団で生活する以上、自分の思い通りにならないことは多々あります。

自分の気持ちを心で感じることに蓋をする必要はないが、

相手意識をもつことで、自分の立ち振る舞いが変わることを、

たくさんの場面で学ぶことも学校教育の一つだと私は考えています。

男女は市松模様で配置

座席の配置は、男女が市松模様に並ぶようにします。つまり、くじ引きをやるにしても、男女が座る場所は決まっているのです。

男女を市松模様にする理由は、

- 男女の関わりを増やすため

- 授業に男子は男子・女子は女子と区別する必要がない

の2点です。

休み時間になると、男子は男子で、女子は女子で遊ぶことが多いですよね。もちろん、男女仲良く遊ぶ子たちもいます。高学年になればなるほど男女間の交流が少なくなりがちです。でも、教室での授業時間はそうであってはなりません。男女関係なく学び合う。仲間の意見から自分の意見を見つめるためには、男子は男子・女子は女子と区別する必要がありません。

(ここでは、体育などの実技でなく、教室での座学を想定)

そのため、男女を交互に配置するのです。

私はこの話をしたうえで、席替えをすると文句を言ってきた子は一人もいません。

頻度は、MVPマイヒーローが一周してから

席替えをする頻度ですが、これまで

- 1ヵ月に1回

- 学期に2回

- 毎週席替え

など、いろんなパターンを試しました。

そして、今は

「MVPマイヒーローが一周してから」行うことにしています。

私のクラスでは、毎日その日のヒーローが朝の会で1人紹介されます。出席番号順に1日1人。そのヒーローが「頑張っていること」「普段の行動」「輝いていること」などを、号車の仲間(7,8人)がどんどん「言葉のシャワー」のように浴びせていく活動があります。

出席番号順に1日1人ですので、35人学級であれば、だいたい1カ月半ぐらい。

40人学級であれば、2カ月に1回ぐらいですね。

隣クラスの先生と席替えの頻度は、だいたい揃えておいた方がいいですね。思わぬところで足元すくわれていた先生を見たことがあります。

先生が決める席替えに強い味方「席替えメーカー」

みなさん、「席替えメーカー」というサービスは知っていますか?

私は、愛用しています。

ほんとうに使い勝手が良い!

たたき台をつくるのに最適なので、教師が決める時には「席替えメーカー」を使っています。ここから、多少変えたりします。

元中学校の先生がつくったそうですが、すぐれものです。

- 座席数と座席の形を選択できる

- 前後で指定することができる

- 目の悪い子を最前列にするなど、固定できる

- 特定の児童同士を近づけることができる

- 男女の座席を固定することができる

- 今の座席から全員移動することができる

など、使い勝手が良いですよ。

ぜひ、一度使ってみてください!

使ってみたいワン!

くじ引き→班長会議で決める 自治の意識

私は、生徒指導担当をしている関係で小中連携で生徒児童の情報共有を行う機会が多いです。中学校の先生とお話しすると、こんなお話が!

「中学校での席替えは、自分たちのクラスの現状からリーダーを中心に自分たちで話し合って決めています」

お話を聞いて当事者意識を持ち、1人も見捨てないことや困っている仲間に寄り添う姿勢など、自分事として自分たちのクラスをつくってことにつながるなと思いました。

そこで私は、小学校でもできる!と思い、6年生を担任している時の2学期から導入してみることに。

私のクラスでは、班長選挙をしています。そこで、選ばれた班長と私とでじっくりと決めることに。2学期の後半から行うことにしました。

なぜなら、

仲間との人間関係ができていないと、危険

だからです。

ただ単に仲がいいから席を近づけることや、この子と関わりたくないからといった安直な考えで決めてしまうと本末転倒。クラスの土壌が固まりつつあるけど、ここからもっと飛躍して成長したい時期にと思い、2学期後半の運動会終了後にすることに。

こんな流れで行いました。

ちなみに、前提条件は揃えた上で話し合っています。

例えば、

- 「困っているとは、仲間が何もできないという意味ではない」

- 「クラスの課題は、世界一のクラスにするためのエネルギー」

- 「困っていることや課題は、マイナスに思わない」

など。

- 班長8人それぞれが、「クラスの課題」を出し合う

- 「今、クラスで困っている子」を挙げる。

- 「その子が輝くために、どんなメンバーなら乗り越えられるか」

- 班単位だけでなく、周りからのサポートなど全体の視点で見る

班長だけでも、意見が偏ることもあるので、

- 班長全員が発言すること

- 1つの班に班長+サポーター(今年班長を経験したことがある人)が必ずいること

を条件に、行っていました。

私は、この決め方でもアリだと思っています。自分事という意識が芽生えることは、とてもよいことで、子どもも自分たちで決めたことだから、授業中でも声をかけ合う姿も多くなりました。

ただし、時間がかかることがネックですね。中学校と違い、放課後残すことができないので、休み時間に話し合うからバタバタとしてしまうことも。

年度末は、こんな決め方も!

先ほどの「班長会議による席替え」を経験した子どもたちの3学期のことです。小学校卒業を間近に迫った時に、こんな席替えを行ってみました。

それが、

「希望制+毎日班内シャッフル」です。

子どもたちに、こんな問いをしました。

- 自治を意識するために席替えをする

- これまで班が一緒になった子どもを挙げさせる

- 自分は〇班になりたいかを書く(理由も)

- 話し合って決めてから、あとは毎日入れ替え制にする

この希望をもとに、子どもたちで話し合ってから決めます。その後、最後2週間は4人班の中で毎日入れ替え制にしました。

学年の先生と相談し、この形を学年3クラスとも導入しました。

最後だからこそ、イベントのエッセンスも。

でも、間違ってはいけないのが、なぜ席替えをするかの目的は常に共有していました。

これ、やってみたいニャー!

まとめ 席替えは時期とねらいに応じて

席替えについて、一緒に考えてみていかがでしたか。

学年の実態や子どもたちの意見を取り入れながら席替えをすることがいいなと思います。

昨年度は、こうしていましたね。

1学期は教師が決めるカタチ

2学期の運動会前は、運動会のグループ

運動会後は班長会議による席替え

3学期はくじ引き+希望制と毎日班内シャッフル

アイディアは尽きません。

一番大事なのは目の前の子どもたちの現状から決めることです。

「〇年生だから」や経験年数で決めるのではなく、クラスの1番の理解者は担任の先生であるあなたです。

自信を持っていいんです。

もちろん学年の先生との調整や理解は必要ですが、何が正解かはわかりませんし、絶対これじゃないとダメというものがあるわけでもありません。

着実に一歩ずつ。

目の前の子どもたちと関わりながら、進めていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

クラスのワクワクイベントの一つ、給食での指導についての記事はコチラ!

コレを逃すとクラスが荒れてしまう。そんなことがわかる記事はコチラ!

以上、「小学校の席替えは先生が決めるもの?時短かつ効果的な決め方とやり方の秘密教えます」の話題でした。

X(旧ツイッター)(@noboru_kosodate)では現役小学校教師が仕事や家事の時短になるアイディアを毎日発信しています!

ぜひフォローもよろしくお願いします!

この記事を読んで、

- 素晴らしい記事だと思った人

- 理想的だなと思った人

- こんなん無理だろと思った人

- 初めて聞いた!と思った人

- 仕事や家事をとにかく時短したい!と思っている人

- 定時に帰りたいと思っている人

Twitterで感想をシェアしてもらえると嬉しいです!!